Bio-Grünland in Zeiten des Klimawandels - Anpassungsmöglichkeiten auf Grünlandbetrieben

Was das Grünland braucht und das Wetter hergibt

Grünland ist eine Kultur der Feucht- und Übergangslagen und hat unter den Kulturpflanzen einen der höchsten Transpirationskoeffizienten. Für die Bildung von 1 kg Trockenmasse werden 700 - 800 Liter Wasser benötigt. Rund doppelt so viel wie zum Beispiel bei Mais. Ertrag, Inhaltsstoffe und Verdaulichkeiten konnten am Grünland in den vergangenen Jahrzehnten durch Anpassung der Schnittzeitpunkte, begleitende Managementmaßnahmen (Nachsaaten, Düngung, ...) und Weiterentwicklung der Erntetechnik stark optimiert werden. Ein Umstand, der das Einkommen vieler Grünlandbetriebe bisher abgesichert hat. Die Anforderungen an die nicht-beeinflussbaren Faktoren "Temperatur" und "Wasser" sind damit jedoch auch stark gestiegen.

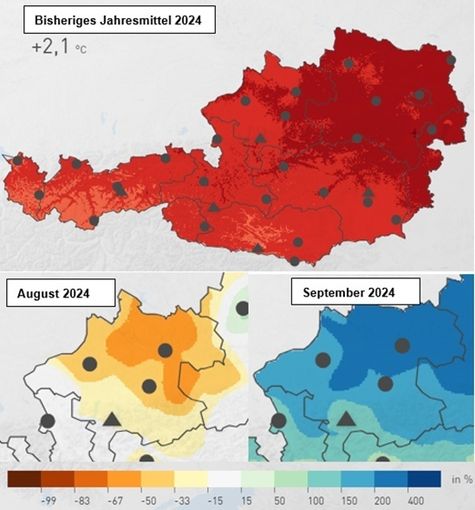

Durchschnitts-Niederschlagswerte haben hinsichtlich der Grünlanderträge kaum mehr Aussagekraft. Ein Blick in das Klimamonitoring von GeoSphere Austria bestätigt dies eindrucksvoll: Der August 2024 war in Österreich der Wärmste der 258-jährigen Messgeschichte. In Teilen Oberösterreichs war zu dieser Zeit keine Grünlandernte mehr möglich, da dieser Monat ähnlich wie der Juli unterdurchschnittliche Niederschläge brachte. Darauf folgte der niederschlagreichste September seit Beginn der Aufzeichnungen 1858.

Durchschnitts-Niederschlagswerte haben hinsichtlich der Grünlanderträge kaum mehr Aussagekraft. Ein Blick in das Klimamonitoring von GeoSphere Austria bestätigt dies eindrucksvoll: Der August 2024 war in Österreich der Wärmste der 258-jährigen Messgeschichte. In Teilen Oberösterreichs war zu dieser Zeit keine Grünlandernte mehr möglich, da dieser Monat ähnlich wie der Juli unterdurchschnittliche Niederschläge brachte. Darauf folgte der niederschlagreichste September seit Beginn der Aufzeichnungen 1858.

(K)ein Weiter wie bisher?

Längere Vegetationszeiten scheinen für die immer häufiger auftretende "Sommerdepression" am Grünland für etwas Ausgleich zu sorgen, so wie es auch im vergangenen Jahr der Fall war. Das heißt gute Ernten im Frühjahr und Herbst gleichen Einbußen im Sommer zum Teil wieder aus. In Staulagen mit ausreichend Niederschlägen steigt mit höhere Durchschnittstemperaturen mitunter sogar das Ertragspotenzial am Grünland. Für viele Regionen hingegen stellt der Mix aus höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen (bzw. schlechter Niederschlagsverteilung) eine gefährliche Mischung für das Ertragspotenzial des Grünlands dar. Eine vereinheitlichte Aussage, ob und wie sich die Grünlandbewirtschaftung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern wird (müssen), ist daher nicht möglich. In vielen Regionen wird sich jedoch die Frage, ob ein "Weiter wie bisher" möglich ist, stellen - insbesondere im Bio-Grünland.

Anpassungsmöglichkeiten am Grünland

Das Thema Klima und Grünland ist aber nicht neu. Zurzeit befasst sich die Forschung intensiv zu diesem Themenfeld. Aber auch einfache Praxisversuche und diverse Beobachtungen liefern gute Ansätze für diverse Maßnahmen am Grünland. An Grundlagen einer nachhaltigen und zeitgemäßen Grünlandbewirtschaftung ändert dies jedoch nichts. Erst wenn folgende Maßnahmen erfüllt sind, kann den unmittelbaren Auswirkungen der Klimaänderungen mit neuen Strategien begegnet werden. Andernfalls vermischen sich die Ergebnisse aus Bewirtschaftungsfehler schnell mit den Folgen des Klimawandels. Schnell werden diese "Bewirtschaftungsfehler" dann nicht mehr im eigenen Einflussbereich gedacht und automatisch als Folgen des Klimawandels abgestempelt:

- Entzugsorientierte Düngung; Abfuhr und Rücklieferung von Nährstoffen müssen im Einklang stehen. Bei höheren Schnitthäufigkeiten braucht es speziell im Bio-Grünland das Konzept der abgestuften Grünlandbewirtschaftung

- Düngezeitpunkt und -technik in Hinblick auf eine verlustarme Ausbringung richtig wählen

- Bodenverdichtungen so gut es geht vermeiden. Verdichtungen stören den Luft- und Wasserhaushalt des Bodens, womit auch die Nährstoffdynamik negativ beeinflusst wird

- Regelmäßige Nachsaaten bei vielschnittigen Wiesen schließen Lücken und bringen Zuchtfortschritt in den Pflanzenbestand

- Keine zu tiefe Mahd und scharfe Messer für einen schnelleren Wiederaustrieb

Beispiele für Anpassungsmaßnahmen auf Betriebsebene

Etablierung angepasster Arten

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel taucht unweigerlich die Frage nach neuen Arten im Grünland auf. Hier liegt die Lösung jedoch meist näher als gedacht. Es gilt lediglich genau zu beobachten, welche Arten in unseren Pflanzengesellschaften aufgrund der Ausbildung eines tieferen Wurzelsystems eine höhere Trockenheitstoleranz aufweisen als andere. Diese gilt es dann gezielt im eigenen Bestand zu fördern. Unter den Gräsern sind dies vor allem das Knaulgras, die Timothe (Wiesenlieschgras), der Wiesenschwingel und bei extensiveren Nutzung der Glatthafer. Bereits ein Praxisversuch von Peter Frühwirth aus dem Jahr 2018 zeigte, dass die Etablierung von Knaulgras und Rotklee in einem raigrasdominanten Bestand möglich ist.

Unter den Leguminosen sticht der Rotklee den Weißklee schnell in punkto Trockentoleranz aus. Die Luzerne hingegen wird doch mehr als Ackerfutterpflanze angesehen, womit die Einsaat in Dauergrünlandflächen begrenzt bleiben wird. Neue Arten für die Einsaat tauchen mit Spitzwegerich und Zichorie auf Seiten der Kräuter auf. Erste Erfahrungen gibt es hier mit der Einsaat auf Weideflächen sowie als Zusatz in Dauerwiesenmischungen für die Silagenutzung. Möglichkeiten gibt es auch bei der Sortenwahl. Hier liegt der Fokus auf spätreifen Sorten, da diese nicht so früh genutzt werden müssen und länger eine bessere Futterqualität aufweisen. Frühreife Sorten, wie es vor allem bei Raigras oft zu beobachten ist, gehen bei Trockenheit bei fehlender Blattmassebildung schnell in die Notreife.

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel taucht unweigerlich die Frage nach neuen Arten im Grünland auf. Hier liegt die Lösung jedoch meist näher als gedacht. Es gilt lediglich genau zu beobachten, welche Arten in unseren Pflanzengesellschaften aufgrund der Ausbildung eines tieferen Wurzelsystems eine höhere Trockenheitstoleranz aufweisen als andere. Diese gilt es dann gezielt im eigenen Bestand zu fördern. Unter den Gräsern sind dies vor allem das Knaulgras, die Timothe (Wiesenlieschgras), der Wiesenschwingel und bei extensiveren Nutzung der Glatthafer. Bereits ein Praxisversuch von Peter Frühwirth aus dem Jahr 2018 zeigte, dass die Etablierung von Knaulgras und Rotklee in einem raigrasdominanten Bestand möglich ist.

Unter den Leguminosen sticht der Rotklee den Weißklee schnell in punkto Trockentoleranz aus. Die Luzerne hingegen wird doch mehr als Ackerfutterpflanze angesehen, womit die Einsaat in Dauergrünlandflächen begrenzt bleiben wird. Neue Arten für die Einsaat tauchen mit Spitzwegerich und Zichorie auf Seiten der Kräuter auf. Erste Erfahrungen gibt es hier mit der Einsaat auf Weideflächen sowie als Zusatz in Dauerwiesenmischungen für die Silagenutzung. Möglichkeiten gibt es auch bei der Sortenwahl. Hier liegt der Fokus auf spätreifen Sorten, da diese nicht so früh genutzt werden müssen und länger eine bessere Futterqualität aufweisen. Frühreife Sorten, wie es vor allem bei Raigras oft zu beobachten ist, gehen bei Trockenheit bei fehlender Blattmassebildung schnell in die Notreife.

Weidemanagement und -systeme anpassen

Ähnlich verhält es sich bei den Weidesystemen und dem dahinterstehenden Management. Es ist betriebsindividuell zu prüfen, ob das vorhandene Weidesystem den aktuellen Anforderungen noch gerecht wird. Die Kurzrasenweide zum Beispiel gilt als effektives System in Gebieten mit gleichmäßiger Niederschlagsverteilung, stößt in Trockenphasen aber schnell an ihre Grenzen. Die Koppelhaltung bietet trockentoleranteren Arten Ruhephasen, die für eine ausreichende Wurzelbildung notwendig sind, erhöht jedoch den Managementaufwand übers Jahr. Daher wird es auch hier eine Weiterentwicklung bei den Weidekonzepten geben, die nicht mehr starr an einem Weidesystem festhalten, sondern dieses je nach Bedarf im Jahresverlauf angepasst werden kann. So können zum Beispiel bestehende, gut etablierte Kurzrasenweideflächen im Frühjahr und Herbst, wo in der Regel noch ausreichend Wasser vorhanden ist, als solche intensiv genutzt werden.

In den trockenen Sommermonaten wird dann auf kurzzeitiges Bestoßen von höheren Aufwüchsen mit nachfolgend ausreichender Ruhepause umgestellt. Die Kurzrasenweide wird dadurch in der Trockenperiode geschont und erst bei einsetzendem Wachstum wieder regelmäßig bestoßen. Damit soll ein guter Kompromiss zwischen Weideeffizienz und Boden- bzw. Grasnarbenschonung gefunden werden. Erste Versuche auf Betrieben werden in den nächsten Jahren zeigen, ob dies die Weidehaltung in Trockenperioden sichern kann.

Ähnlich verhält es sich bei den Weidesystemen und dem dahinterstehenden Management. Es ist betriebsindividuell zu prüfen, ob das vorhandene Weidesystem den aktuellen Anforderungen noch gerecht wird. Die Kurzrasenweide zum Beispiel gilt als effektives System in Gebieten mit gleichmäßiger Niederschlagsverteilung, stößt in Trockenphasen aber schnell an ihre Grenzen. Die Koppelhaltung bietet trockentoleranteren Arten Ruhephasen, die für eine ausreichende Wurzelbildung notwendig sind, erhöht jedoch den Managementaufwand übers Jahr. Daher wird es auch hier eine Weiterentwicklung bei den Weidekonzepten geben, die nicht mehr starr an einem Weidesystem festhalten, sondern dieses je nach Bedarf im Jahresverlauf angepasst werden kann. So können zum Beispiel bestehende, gut etablierte Kurzrasenweideflächen im Frühjahr und Herbst, wo in der Regel noch ausreichend Wasser vorhanden ist, als solche intensiv genutzt werden.

In den trockenen Sommermonaten wird dann auf kurzzeitiges Bestoßen von höheren Aufwüchsen mit nachfolgend ausreichender Ruhepause umgestellt. Die Kurzrasenweide wird dadurch in der Trockenperiode geschont und erst bei einsetzendem Wachstum wieder regelmäßig bestoßen. Damit soll ein guter Kompromiss zwischen Weideeffizienz und Boden- bzw. Grasnarbenschonung gefunden werden. Erste Versuche auf Betrieben werden in den nächsten Jahren zeigen, ob dies die Weidehaltung in Trockenperioden sichern kann.

Futtervorräte neu denken

Waren Grundfuttervorräte in der Vergangenheit noch rein als Vorrat für den Winter gedacht, sind diese nun mit einem gewissen Puffer fürs nächste Jahr zu sehen. Wenn aufgrund von Trockenperioden Futtervorräte für den bevorstehenden Winter schon frühzeitig angegriffen werden müssen, erhöht dies den Stress und den Druck auf die restlichen Erntearbeiten. Sind in der Zeit der ersten eingefahrenen Ernte des neuen Jahres noch mindestens 10 - 15 % Futterreserven aus dem Vorjahr vorhanden, bringt dies mehr Flexibilität hinsichtlich eines stärker streuenden Wachstums am Grünland im Laufe der Vegetationsperiode.

Waren Grundfuttervorräte in der Vergangenheit noch rein als Vorrat für den Winter gedacht, sind diese nun mit einem gewissen Puffer fürs nächste Jahr zu sehen. Wenn aufgrund von Trockenperioden Futtervorräte für den bevorstehenden Winter schon frühzeitig angegriffen werden müssen, erhöht dies den Stress und den Druck auf die restlichen Erntearbeiten. Sind in der Zeit der ersten eingefahrenen Ernte des neuen Jahres noch mindestens 10 - 15 % Futterreserven aus dem Vorjahr vorhanden, bringt dies mehr Flexibilität hinsichtlich eines stärker streuenden Wachstums am Grünland im Laufe der Vegetationsperiode.